温室効果ガスは

なぜ増えてしまったの?

CO2排出量を減らして地球と共存できる社会に

本来、CO2(二酸化炭素)をはじめとした「温室効果ガス」は、太陽からの熱を吸収して地球の気温を一定範囲に保つ大事な役目を果たしていました。ところが、産業革命以降、経済活動などに伴う温室効果ガスの排出が大量になり、大気のバランスが崩れてしまったのです。その結果、地球の気温が上昇し、生態系や人間生活に大きな影響を与えています。

地球と共存していくためには、省エネや再生可能エネルギーの利用などでCO2の排出量を減らすことが必要です。季節や天気に発電量が左右される太陽光や風力などの再生可能エネルギーも、天然ガスなどとうまく組み合わせることで、安定したエネルギー源として利用できます。また、再生可能エネルギーから水素を作り、エネルギーとして利用する技術も実用化に向けて研究が進められています。

期待の新技術、メタネーションとは?

メタネーションとは、水素とCO2から都市ガスの原料となるメタンを生成する技術です。この技術で作られたe-メタンは、CO2を増やすことなく、いままで使ってきた都市ガスの設備も活用できるため、脱炭素化の手段として注目されています。

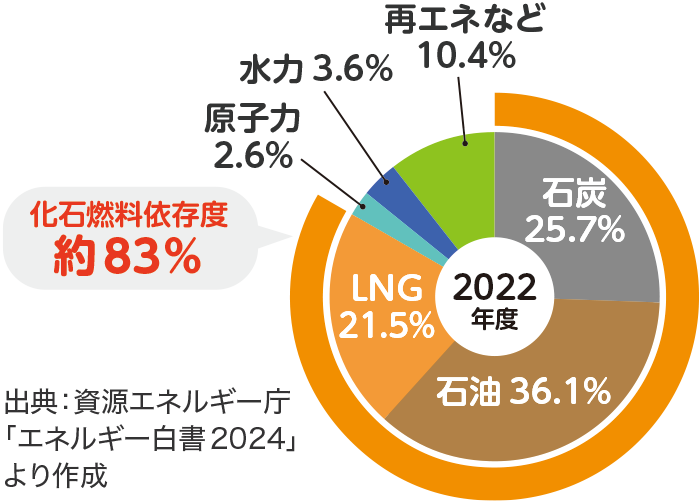

日本のエネルギーの約83%は化石燃料

日本で使われるエネルギーの約83%は海外から輸入する石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料です。大昔の植物や動物の死がいが積もり長い年月をかけてつくられた化石燃料は、人間の力ではつくることができません。

日本で使われるエネルギーの割合

再生可能エネルギーって何?

太陽光や風力・地熱・水力などの自然の力、木材や家畜の排泄物などの生物由来の資源であるバイオマスのことです。枯渇する心配がなく発電時にCO2をほとんど出さないほか、国内で自給できるので今後の活用が期待されています。